Als Halbleitersubstratmaterial der dritten GenerationSiliciumcarbid (SiC)Einkristalle bieten vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten in der Fertigung von Hochfrequenz- und Hochleistungselektronik. Die Verarbeitungstechnologie von SiC spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung hochwertiger Substratmaterialien. Dieser Artikel beschreibt den aktuellen Forschungsstand zu SiC-Verarbeitungstechnologien im In- und Ausland, analysiert und vergleicht die Mechanismen von Schneid-, Schleif- und Polierprozessen sowie die Trends in Bezug auf Wafer-Planheit und Oberflächenrauheit. Darüber hinaus werden die bestehenden Herausforderungen bei der SiC-Wafer-Verarbeitung aufgezeigt und zukünftige Entwicklungsrichtungen diskutiert.

Siliciumcarbid (SiC)Wafer sind entscheidende Basismaterialien für Halbleiterbauelemente der dritten Generation und besitzen erhebliche Bedeutung und Marktpotenzial in Bereichen wie Mikroelektronik, Leistungselektronik und Halbleiterbeleuchtung. Aufgrund ihrer extrem hohen Härte und chemischen StabilitätSiC-EinkristalleHerkömmliche Halbleiterverarbeitungsverfahren sind für deren Bearbeitung nicht vollständig geeignet. Obwohl viele internationale Unternehmen umfangreiche Forschungen zur technisch anspruchsvollen Bearbeitung von SiC-Einkristallen durchgeführt haben, werden die entsprechenden Technologien streng vertraulich behandelt.

In den letzten Jahren hat China seine Anstrengungen zur Entwicklung von SiC-Einkristallmaterialien und -Bauelementen verstärkt. Der Fortschritt der SiC-Bauelementtechnologie im Land wird jedoch derzeit durch Einschränkungen bei den Verarbeitungstechnologien und der Waferqualität gebremst. Daher ist es für China unerlässlich, die SiC-Verarbeitungskapazitäten zu verbessern, um die Qualität von SiC-Einkristallsubstraten zu steigern und deren praktische Anwendung sowie Massenproduktion zu ermöglichen.

Die wichtigsten Bearbeitungsschritte umfassen: Schneiden → Grobschleifen → Feinschleifen → Grobpolieren (mechanisches Polieren) → Feinpolieren (chemisch-mechanisches Polieren, CMP) → Inspektion.

| Schritt | SiC-Wafer-Bearbeitung | Traditionelle Verarbeitung von Halbleiter-Einkristallmaterialien |

| Schneiden | Nutzt Mehrdraht-Sägetechnologie, um SiC-Ingots in dünne Wafer zu schneiden. | Verwendet typischerweise Schneidtechniken mit Innen- oder Außendurchmesserklinge. |

| Schleifen | Unterteilt in Grob- und Feinschleifen, um Sägespuren und durch das Schneiden verursachte Beschädigungsschichten zu entfernen. | Die Mahlmethoden mögen variieren, aber das Ziel ist dasselbe. |

| Polieren | Beinhaltet Grob- und Ultrapräzisionspolieren mittels mechanischer und chemisch-mechanischer Polierverfahren (CMP). | Üblicherweise umfasst dies das chemisch-mechanische Polieren (CMP), wobei sich die einzelnen Schritte jedoch unterscheiden können. |

Schneiden von SiC-Einkristallen

Bei der Verarbeitung vonSiC-EinkristalleDas Schneiden ist der erste und ein äußerst wichtiger Schritt. Die durch den Schneidprozess verursachte Wölbung, Verformung und Gesamtdickenabweichung (TTV) des Wafers bestimmen die Qualität und Effektivität der nachfolgenden Schleif- und Poliervorgänge.

Schneidwerkzeuge lassen sich nach ihrer Form in Diamant-Innendurchmessersägen (ID-Sägen), Diamant-Außendurchmessersägen (OD-Sägen), Bandsägen und Drahtsägen einteilen. Drahtsägen wiederum können nach ihrer Bewegungsart in oszillierende und endlose Drahtsysteme unterteilt werden. Basierend auf dem Schneidmechanismus des Schleifmittels lassen sich Drahtsägetechniken in zwei Typen unterteilen: Drahtsägen mit freiem Schleifmittel und Drahtsägen mit festem Diamantschleifmittel.

1.1 Traditionelle Schneidemethoden

Die Schnitttiefe von Außendurchmesser-Sägen (AD-Sägen) ist durch den Durchmesser des Sägeblatts begrenzt. Während des Sägevorgangs neigt das Sägeblatt zu Vibrationen und Abweichungen, was zu hohem Geräuschpegel und geringer Steifigkeit führt. Innendurchmesser-Sägen (ID-Sägen) verwenden Diamantschleifmittel an der Innenseite des Sägeblatts als Schneide. Diese Sägeblätter können bis zu 0,2 mm dünn sein. Beim Sägen rotiert das ID-Sägeblatt mit hoher Geschwindigkeit, während sich das zu schneidende Material radial relativ zur Sägeblattmitte bewegt. Durch diese Relativbewegung wird das Material geschnitten.

Diamantbandsägen erfordern häufige Stopps und Richtungswechsel, und die Schnittgeschwindigkeit ist sehr gering – typischerweise nicht über 2 m/s. Sie weisen zudem einen hohen mechanischen Verschleiß und hohe Wartungskosten auf. Aufgrund der Breite des Sägeblatts kann der Schnittradius nicht zu klein sein, und Mehrfachschnitte sind nicht möglich. Diese traditionellen Sägewerkzeuge sind durch die Steifigkeit des Sockels eingeschränkt und können keine Kurvenschnitte ausführen oder haben begrenzte Wenderadien. Sie sind nur zu geraden Schnitten fähig, erzeugen breite Schnittfugen, haben eine geringe Ausbeute und sind daher für das Schneiden ungeeignet.SiC-Kristalle.

1.2 Kostenloses Mehrdraht-Schneiden mit Trennschleifer

Das Drahtsägen mit freiem Abrasivmittel nutzt die schnelle Bewegung des Drahtes, um Schleifmittel in den Schnittspalt zu transportieren und so Material abzutragen. Es basiert hauptsächlich auf einer oszillierenden Struktur und ist mittlerweile ein ausgereiftes und weit verbreitetes Verfahren zum effizienten Schneiden mehrerer Wafer aus einkristallinem Silizium. Seine Anwendung beim Schneiden von SiC wurde jedoch weniger umfassend untersucht.

Freischleifende Drahtsägen können Wafer mit einer Dicke von weniger als 300 µm bearbeiten. Sie bieten geringen Schnittverlust, verursachen selten Ausbrüche und führen zu einer relativ guten Oberflächenqualität. Aufgrund des Materialabtragsmechanismus – basierend auf dem Rollen und Eindrücken der Schleifmittel – neigt die Waferoberfläche jedoch zur Ausbildung signifikanter Eigenspannungen, Mikrorisse und tieferer Schädigungsschichten. Dies führt zu Waferverformungen, erschwert die Kontrolle der Oberflächenprofilgenauigkeit und erhöht die Belastung nachfolgender Bearbeitungsschritte.

Die Schnittleistung wird maßgeblich von der Schleifsuspension beeinflusst; daher ist es notwendig, die Schärfe der Schleifmittel und die Konzentration der Suspension konstant zu halten. Die Aufbereitung und das Recycling der Suspension sind kostspielig. Beim Schneiden großformatiger Blöcke dringen die Schleifmittel nur schwer in tiefe und lange Schnittfugen ein. Bei gleicher Korngröße des Schleifmittels ist der Schnittverlust höher als bei Drahtsägen mit festem Schleifmittel.

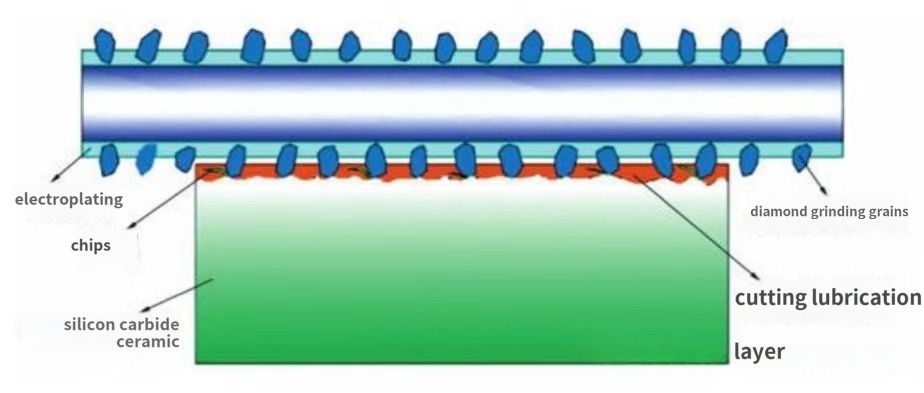

1.3 Feststehende Diamantdrahtsäge mit Mehrdrahtschneidfunktion

Diamantseilsägen mit feststehendem Schleifmittel werden typischerweise hergestellt, indem Diamantpartikel mittels Galvanisierung, Sintern oder Harzbindung auf einen Stahldraht aufgebracht werden. Galvanisch beschichtete Diamantseilsägen bieten Vorteile wie schmalere Schnittfugen, bessere Schnittqualität, höhere Effizienz, geringere Verschmutzung und die Möglichkeit, auch hochharte Materialien zu schneiden.

Die oszillierende, galvanisch beschichtete Diamantdrahtsäge ist derzeit das am weitesten verbreitete Verfahren zum Schneiden von SiC. Abbildung 1 (hier nicht abgebildet) zeigt die Oberflächenebenheit von SiC-Wafern, die mit dieser Technik geschnitten wurden. Mit fortschreitendem Schnitt nimmt die Verformung des Wafers zu. Dies liegt daran, dass sich die Kontaktfläche zwischen Draht und Material mit zunehmender Abwärtsbewegung des Drahtes vergrößert, wodurch der Widerstand und die Drahtschwingung steigen. Erreicht der Draht den maximalen Durchmesser des Wafers, ist die Schwingung am stärksten, was zur maximalen Verformung führt.

In den späteren Phasen des Schneidprozesses verschlechtert sich die Oberflächenqualität des Wafers aufgrund der Beschleunigung, der Bewegung mit gleichbleibender Geschwindigkeit, der Verzögerung, des Stillstands und der Richtungsumkehr des Drahtes sowie der Schwierigkeiten beim Abtransport von Rückständen mit dem Kühlmittel. Richtungsumkehr und Geschwindigkeitsschwankungen des Drahtes sowie große Diamantpartikel am Draht sind die Hauptursachen für Oberflächenkratzer.

1.4 Kaltseparationstechnologie

Die Kaltseparation von SiC-Einkristallen ist ein innovatives Verfahren im Bereich der Halbleitermaterialverarbeitung der dritten Generation. In den letzten Jahren hat es aufgrund seiner bemerkenswerten Vorteile hinsichtlich verbesserter Ausbeute und reduzierter Materialverluste große Aufmerksamkeit erregt. Die Technologie lässt sich unter drei Aspekten analysieren: Funktionsprinzip, Prozessablauf und Kernvorteile.

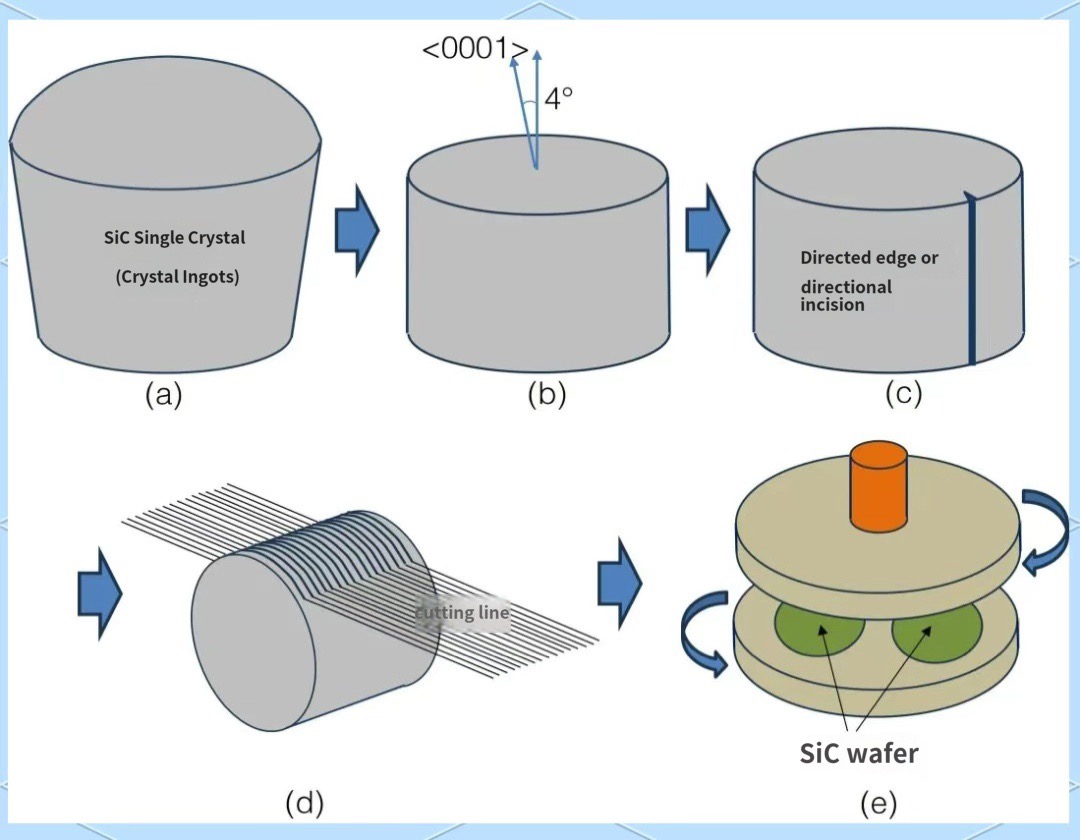

Bestimmung der Kristallorientierung und Außendurchmesserschleifen: Vor der Weiterverarbeitung muss die Kristallorientierung des SiC-Ingots bestimmt werden. Anschließend wird der Ingot durch Außendurchmesserschleifen in eine zylindrische Form (üblicherweise als SiC-Puck bezeichnet) gebracht. Dieser Schritt bildet die Grundlage für das nachfolgende gerichtete Schneiden und Zerteilen.

Mehrdrahtschneiden: Bei diesem Verfahren werden Schleifpartikel in Kombination mit Schneiddrähten verwendet, um den zylindrischen Block zu schneiden. Es weist jedoch erhebliche Schnittverluste und Probleme mit der Oberflächenebenheit auf.

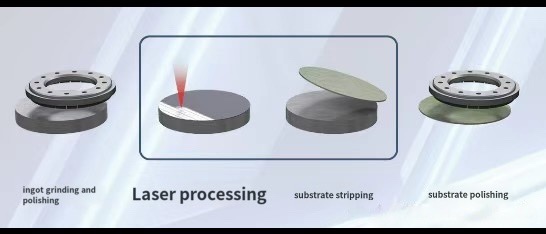

Laserschneidtechnologie: Ein Laser erzeugt eine modifizierte Schicht im Kristall, von der dünne Scheiben abgetrennt werden können. Dieses Verfahren reduziert den Materialverlust und erhöht die Bearbeitungseffizienz, wodurch es eine vielversprechende neue Richtung für das Schneiden von SiC-Wafern darstellt.

Optimierung des Schneidprozesses

Festes abrasives Mehrdrahtschneiden: Dies ist derzeit die gängigste Technologie und eignet sich gut für die hohen Härteeigenschaften von SiC.

Funkenerosion (EDM) und Kaltseparationstechnologie: Diese Verfahren bieten vielfältige Lösungen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind.

Polierprozess: Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Materialabtragsrate und Oberflächenbeschädigung zu finden. Chemisch-mechanisches Polieren (CMP) wird eingesetzt, um die Oberflächenhomogenität zu verbessern.

Echtzeitüberwachung: Online-Inspektionstechnologien werden eingeführt, um die Oberflächenrauheit in Echtzeit zu überwachen.

Laserschneiden: Diese Technik reduziert den Schnittverlust und verkürzt die Bearbeitungszyklen, allerdings bleibt die thermisch beeinflusste Zone eine Herausforderung.

Hybride Verarbeitungstechnologien: Die Kombination von mechanischen und chemischen Verfahren steigert die Verarbeitungseffizienz.

Diese Technologie findet bereits industrielle Anwendung. Infineon beispielsweise übernahm SILTECTRA und hält nun Kernpatente, die die Massenproduktion von 8-Zoll-Wafern ermöglichen. In China haben Unternehmen wie Delong Laser eine Ausbeute von 30 Wafern pro Ingot bei der Verarbeitung von 6-Zoll-Wafern erzielt, was einer Verbesserung von 40 % gegenüber herkömmlichen Verfahren entspricht.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Anlagen zur Halbleiterfertigung dürfte sich diese Technologie als Standardlösung für die Bearbeitung von SiC-Substraten etablieren. Aufgrund des wachsenden Durchmessers von Halbleitermaterialien sind traditionelle Schneidverfahren überholt. Unter den derzeitigen Optionen bietet die oszillierende Diamantdrahtsäge die vielversprechendsten Anwendungsmöglichkeiten. Laserschneiden, als aufstrebendes Verfahren, bietet erhebliche Vorteile und wird voraussichtlich zukünftig die primäre Schneidmethode sein.

2.SiC-Einkristallschleifen

Als Vertreter der Halbleiter der dritten Generation bietet Siliziumkarbid (SiC) aufgrund seiner großen Bandlücke, hohen Durchbruchfeldstärke, hohen Sättigungs-Elektronendriftgeschwindigkeit und exzellenten Wärmeleitfähigkeit erhebliche Vorteile. Diese Eigenschaften machen SiC besonders geeignet für Hochspannungsanwendungen (z. B. 1200 V). Die Verarbeitungstechnologie für SiC-Substrate ist ein grundlegender Bestandteil der Bauelementefertigung. Die Oberflächenqualität und -präzision des Substrats beeinflussen direkt die Qualität der Epitaxieschicht und die Leistungsfähigkeit des fertigen Bauelements.

Der Hauptzweck des Schleifprozesses besteht darin, Sägespuren und beim Schneiden entstandene Beschädigungen an der Oberfläche zu entfernen und durch den Schneidprozess verursachte Verformungen auszugleichen. Aufgrund der extrem hohen Härte von Siliziumkarbid (SiC) erfordert das Schleifen den Einsatz harter Schleifmittel wie Borcarbid oder Diamant. Konventionelles Schleifen wird üblicherweise in Grob- und Feinschleifen unterteilt.

2.1 Grob- und Feinmahlen

Das Schleifen kann anhand der Größe der Schleifpartikel kategorisiert werden:

Grobschleifen: Hierbei werden vor allem größere Schleifmittel verwendet, um Sägespuren und beim Schneiden entstandene Beschädigungsschichten zu entfernen und so die Verarbeitungseffizienz zu verbessern.

Feinschleifen: Hierbei werden feinere Schleifmittel verwendet, um die durch das Grobschleifen entstandene Schadensschicht zu entfernen, die Oberflächenrauheit zu verringern und die Oberflächenqualität zu verbessern.

Viele inländische Hersteller von SiC-Substraten nutzen großtechnische Produktionsprozesse. Ein gängiges Verfahren ist das beidseitige Schleifen mit einer Gusseisenplatte und monokristalliner Diamantsuspension. Dieses Verfahren entfernt effektiv die durch das Drahtsägen entstandene Beschädigungsschicht, korrigiert die Waferform und reduziert die Gesamtdickenvariation (TTV), die Wölbung und den Verzug. Die Abtragsrate ist stabil und erreicht typischerweise 0,8–1,2 μm/min. Die resultierende Waferoberfläche ist jedoch matt und weist eine relativ hohe Rauheit auf – typischerweise um die 50 nm –, was höhere Anforderungen an die nachfolgenden Polierschritte stellt.

2.2 Einseitiges Schleifen

Beim einseitigen Schleifen wird jeweils nur eine Seite des Wafers bearbeitet. Dabei wird der Wafer in Wachs auf eine Stahlplatte geklebt. Unter Druck verformt sich das Substrat leicht, und die Oberseite wird geglättet. Nach dem Schleifen ist die Unterseite eben. Beim Wegfall des Drucks nimmt die Oberseite wieder ihre ursprüngliche Form an, was sich auch auf die bereits geschliffene Unterseite auswirkt – wodurch sich beide Seiten verziehen und an Ebenheit verlieren.

Darüber hinaus kann sich die Schleifplatte innerhalb kurzer Zeit konkav verformen, wodurch der Wafer konvex wird. Um die Planheit der Platte zu erhalten, ist häufiges Abrichten erforderlich. Aufgrund der geringen Effizienz und der mangelhaften Planheit der Wafer ist das einseitige Schleifen für die Massenproduktion ungeeignet.

Für das Feinschleifen werden üblicherweise Schleifscheiben der Körnung 8000 verwendet. In Japan ist dieses Verfahren relativ ausgereift und nutzt sogar Polierscheiben der Körnung 30000. Dadurch wird eine Oberflächenrauheit der bearbeiteten Wafer von unter 2 nm erreicht, sodass die Wafer ohne weitere Bearbeitung für das abschließende CMP (Chemical Mechanical Polishing) bereit sind.

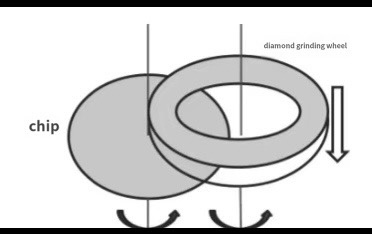

2.3 Einseitige Ausdünnungstechnologie

Die einseitige Diamant-Dünnungstechnologie ist ein neuartiges Verfahren zum einseitigen Schleifen. Wie in Abbildung 5 (hier nicht dargestellt) gezeigt, wird dabei eine diamantgebundene Schleifscheibe verwendet. Der Wafer wird mittels Vakuumadsorption fixiert, während sich Wafer und Diamantschleifscheibe gleichzeitig drehen. Die Schleifscheibe bewegt sich schrittweise nach unten, um den Wafer auf die gewünschte Dicke zu reduzieren. Nach der Bearbeitung einer Seite wird der Wafer gewendet, um die andere Seite zu bearbeiten.

Nach dem Ausdünnen kann ein 100-mm-Wafer Folgendes erreichen:

Bogen < 5 μm

TTV < 2 μm

Oberflächenrauheit < 1 nm

Dieses Verfahren zur Einzelwaferbearbeitung bietet hohe Stabilität, ausgezeichnete Konsistenz und eine hohe Materialabtragsrate. Im Vergleich zum herkömmlichen doppelseitigen Schleifen verbessert diese Technik die Schleifleistung um über 50 %.

2.4 Doppelseitiges Schleifen

Beim doppelseitigen Schleifen werden sowohl eine obere als auch eine untere Schleifplatte verwendet, um beide Seiten des Substrats gleichzeitig zu schleifen und so eine hervorragende Oberflächenqualität auf beiden Seiten zu gewährleisten.

Beim Schleifprozess üben die Schleifscheiben zunächst Druck auf die höchsten Stellen des Werkstücks aus, wodurch es dort zu Verformungen und einem schrittweisen Materialabtrag kommt. Mit dem Abtragen der Erhebungen wird der Druck auf das Substrat gleichmäßiger, was eine gleichmäßige Verformung über die gesamte Oberfläche zur Folge hat. Dadurch können sowohl die Ober- als auch die Unterseite gleichmäßig geschliffen werden. Nach Abschluss des Schleifvorgangs und dem Nachlassen des Drucks kehrt jeder Bereich des Substrats aufgrund des gleichmäßigen Drucks in seine ursprüngliche Form zurück. Dies führt zu minimalem Verzug und hoher Planheit.

Die Oberflächenrauheit des Wafers nach dem Schleifen hängt von der Größe der Schleifpartikel ab – kleinere Partikel ergeben glattere Oberflächen. Bei Verwendung von 5-µm-Schleifmitteln für das beidseitige Schleifen lassen sich die Ebenheit und Dickenabweichung des Wafers auf unter 5 µm begrenzen. Messungen mittels Rasterkraftmikroskopie (AFM) zeigen eine Oberflächenrauheit (Rq) von etwa 100 nm, mit Schleifgruben von bis zu 380 nm Tiefe und sichtbaren linearen Spuren, die durch die Schleifwirkung entstanden sind.

Ein fortschrittlicheres Verfahren beinhaltet das beidseitige Schleifen mit Polyurethanschaum-Pads in Kombination mit polykristalliner Diamantsuspension. Dieses Verfahren erzeugt Wafer mit sehr geringer Oberflächenrauheit (Ra < 3 nm), was für das nachfolgende Polieren von SiC-Substraten äußerst vorteilhaft ist.

Oberflächenkratzer stellen jedoch weiterhin ein ungelöstes Problem dar. Zudem wird der in diesem Verfahren verwendete polykristalline Diamant mittels Sprengstoffsynthese hergestellt, was technisch anspruchsvoll ist, geringe Mengen liefert und extrem teuer ist.

Polieren von SiC-Einkristallen

Um eine hochwertige, polierte Oberfläche auf Siliziumkarbid-Wafern (SiC) zu erzielen, müssen Schleifporen und Oberflächenunebenheiten im Nanometerbereich durch Polieren vollständig entfernt werden. Ziel ist die Herstellung einer glatten, fehlerfreien Oberfläche ohne Verunreinigungen, Beschädigungen im Untergrund und Restspannungen.

3.1 Mechanisches Polieren und CMP von SiC-Wafern

Nach dem Wachstum eines SiC-Einkristallingots verhindern Oberflächenfehler dessen direkte Verwendung für das epitaktische Wachstum. Daher ist eine weitere Bearbeitung erforderlich. Der Ingot wird zunächst durch Abrunden in eine Standardzylinderform gebracht und anschließend mittels Drahtschneiden in Wafer geschnitten. Darauf folgt die Überprüfung der kristallographischen Orientierung. Das Polieren ist ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Waferqualität und beseitigt potenzielle Oberflächenschäden, die durch Kristallwachstumsfehler und vorherige Bearbeitungsschritte verursacht wurden.

Es gibt vier Hauptmethoden zur Entfernung von Oberflächenschädigungsschichten auf SiC:

Mechanisches Polieren: Einfach, hinterlässt aber Kratzer; geeignet für die erste Politur.

Chemisch-mechanisches Polieren (CMP): Entfernt Kratzer durch chemisches Ätzen; geeignet für Präzisionspolieren.

Wasserstoffätzung: Erfordert komplexe Anlagen, die üblicherweise bei HTCVD-Prozessen eingesetzt werden.

Plasmaunterstütztes Polieren: Komplex und selten angewendet.

Rein mechanisches Polieren neigt zu Kratzern, während rein chemisches Polieren zu ungleichmäßigem Ätzen führen kann. CMP vereint die Vorteile beider Verfahren und bietet eine effiziente und kostengünstige Lösung.

Funktionsprinzip von CMP

CMP funktioniert durch Rotation des Wafers unter einem festgelegten Druck gegen ein rotierendes Polierpad. Diese Relativbewegung, kombiniert mit dem mechanischen Abrieb durch nanoskalige Schleifmittel in der Poliersuspension und der chemischen Wirkung reaktiver Substanzen, bewirkt die Planarisierung der Oberfläche.

Wichtigste verwendete Materialien:

Poliersuspension: Enthält Schleifmittel und chemische Reagenzien.

Polierpad: Es nutzt sich während des Gebrauchs ab, wodurch die Porengröße und die Effizienz der Poliersuspensionszufuhr abnehmen. Regelmäßiges Abrichten, typischerweise mit einem Diamantabrichtwerkzeug, ist erforderlich, um die Rauheit wiederherzustellen.

Typischer CMP-Prozess

Schleifmittel: 0,5 μm Diamantsuspension

Zieloberflächenrauheit: ~0,7 nm

Chemisch-mechanisches Polieren:

Polierausrüstung: AP-810 Einseitenpoliermaschine

Druck: 200 g/cm²

Plattengeschwindigkeit: 50 U/min

Drehzahl des Keramikhalters: 38 U/min

Zusammensetzung der Suspension:

SiO₂ (30 Gew.-%, pH = 10,15)

0–70 Gew.-% H₂O₂ (30 Gew.-%, Reagenzqualität)

Den pH-Wert mit 5 Gew.-% KOH und 1 Gew.-% HNO₃ auf 8,5 einstellen.

Schlammdurchflussrate: 3 l/min, rezirkuliert

Dieses Verfahren verbessert effektiv die Qualität von SiC-Wafern und erfüllt die Anforderungen für nachgelagerte Prozesse.

Technische Herausforderungen beim mechanischen Polieren

Siliziumkarbid (SiC) spielt als Halbleiter mit großer Bandlücke eine entscheidende Rolle in der Elektronikindustrie. Dank seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich SiC-Einkristalle für extreme Umgebungsbedingungen wie hohe Temperaturen, hohe Frequenzen, hohe Leistungen und Strahlungsbeständigkeit. Seine Härte und Sprödigkeit stellen jedoch große Herausforderungen beim Schleifen und Polieren dar.

Da führende globale Hersteller von 6-Zoll- auf 8-Zoll-Wafer umsteigen, treten Probleme wie Rissbildung und Waferbeschädigung während der Verarbeitung verstärkt auf und beeinträchtigen die Ausbeute erheblich. Die Bewältigung der technischen Herausforderungen von 8-Zoll-SiC-Substraten ist daher ein entscheidender Meilenstein für den Fortschritt der Branche.

Im Zeitalter der 8-Zoll-Wafer steht die SiC-Waferverarbeitung vor zahlreichen Herausforderungen:

Die Wafer-Skalierung ist notwendig, um die Chip-Ausbeute pro Charge zu erhöhen, Randverluste zu reduzieren und die Produktionskosten zu senken – insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage bei Anwendungen für Elektrofahrzeuge.

Während das Wachstum von 8-Zoll-SiC-Einkristallen ausgereift ist, stoßen nachgelagerte Prozesse wie Schleifen und Polieren immer noch auf Engpässe, was zu geringen Ausbeuten (nur 40–50 %) führt.

Bei größeren Wafern kommt es zu komplexeren Druckverteilungen, was die Kontrolle der Polierspannung und die Sicherstellung einer gleichbleibenden Ausbeute erschwert.

Obwohl die Dicke von 8-Zoll-Wafern sich der von 6-Zoll-Wafern annähert, sind sie aufgrund von Spannungen und Verformungen bei der Handhabung anfälliger für Beschädigungen.

Um schnittbedingte Spannungen, Verzug und Rissbildung zu reduzieren, wird Laserschneiden zunehmend eingesetzt.

Langwellige Laser verursachen thermische Schäden.

Kurzwellige Laser erzeugen viel Abrieb und vertiefen die Schadensschicht, was die Polierarbeit komplizierter macht.

Arbeitsablauf für das mechanische Polieren von SiC

Der allgemeine Prozessablauf umfasst:

Orientierungsschnitt

Grobmahlen

Feinmahlen

Mechanisches Polieren

Chemisch-mechanisches Polieren (CMP) als letzter Schritt

Die Wahl des CMP-Verfahrens, die Prozessablaufplanung und die Optimierung der Parameter sind entscheidend. In der Halbleiterfertigung ist CMP der entscheidende Schritt zur Herstellung von SiC-Wafern mit ultra-glatten, fehlerfreien und unbeschädigten Oberflächen, die für ein hochwertiges epitaktisches Wachstum unerlässlich sind.

(a) Den SiC-Block aus dem Tiegel entnehmen;

b) Die erste Formgebung erfolgt durch Schleifen des Außendurchmessers.

(c) Die Kristallorientierung mithilfe von Ausrichtungsflächen oder Kerben bestimmen;

(d) Den Barren mit Hilfe einer Mehrdrahtsäge in dünne Scheiben schneiden;

(e) Durch Schleif- und Polierprozesse eine spiegelglatte Oberfläche erzielen.

Nach Abschluss der Bearbeitungsschritte ist die Außenkante des SiC-Wafers oft scharfkantig, was die Gefahr von Absplitterungen bei der Handhabung oder Verwendung erhöht. Um diese Sprödigkeit zu vermeiden, ist ein Kantenschliff erforderlich.

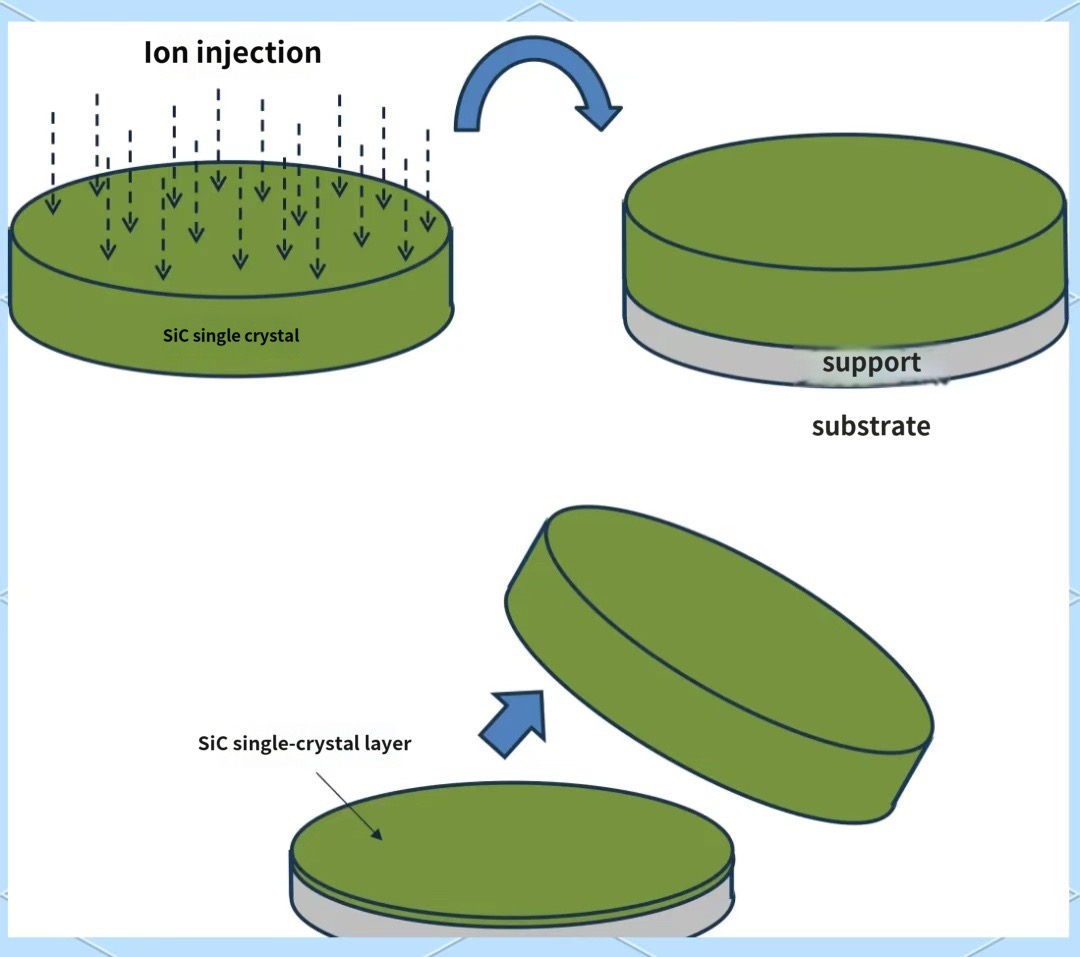

Neben herkömmlichen Schneidverfahren stellt die Bondtechnologie eine innovative Methode zur Herstellung von SiC-Wafern dar. Dieses Verfahren ermöglicht die Waferfertigung durch das Bonden einer dünnen SiC-Einkristallschicht auf ein heterogenes Substrat (Trägersubstrat).

Abbildung 3 veranschaulicht den Prozessablauf:

Zunächst wird mittels Wasserstoffionenimplantation oder ähnlicher Verfahren eine Delaminierungsschicht in einer bestimmten Tiefe auf der Oberfläche des SiC-Einkristalls erzeugt. Der so präparierte SiC-Einkristall wird anschließend auf ein flaches Trägersubstrat geklebt und Druck und Wärme ausgesetzt. Dadurch wird die erfolgreiche Übertragung und Ablösung der SiC-Einkristallschicht auf das Trägersubstrat ermöglicht.

Die abgetrennte SiC-Schicht wird einer Oberflächenbehandlung unterzogen, um die erforderliche Ebenheit zu erzielen, und kann in nachfolgenden Bondprozessen wiederverwendet werden. Im Vergleich zum herkömmlichen Schneiden von SiC-Kristallen reduziert dieses Verfahren den Bedarf an teuren Materialien. Obwohl weiterhin technische Herausforderungen bestehen, werden Forschung und Entwicklung aktiv vorangetrieben, um eine kostengünstigere Waferproduktion zu ermöglichen.

Aufgrund der hohen Härte und chemischen Stabilität von SiC – wodurch es bei Raumtemperatur reaktionsbeständig ist – ist ein mechanisches Polieren erforderlich, um feine Schleifgruben zu entfernen, Oberflächenschäden zu reduzieren, Kratzer, Poren und Orangenhautfehler zu beseitigen, die Oberflächenrauheit zu verringern, die Ebenheit zu verbessern und die Oberflächenqualität zu steigern.

Um eine hochwertige, polierte Oberfläche zu erzielen, ist Folgendes erforderlich:

Schleifmittelarten anpassen,

Partikelgröße verringern

Prozessparameter optimieren,

Wählen Sie Poliermaterialien und -pads mit ausreichender Härte.

Abbildung 7 zeigt, dass durch beidseitiges Polieren mit 1 μm Schleifmitteln die Ebenheit und Dickenabweichung innerhalb von 10 μm kontrolliert und die Oberflächenrauheit auf etwa 0,25 nm reduziert werden kann.

3.2 Chemisch-mechanisches Polieren (CMP)

Chemisch-mechanisches Polieren (CMP) kombiniert die Abtragung mit ultrafeinen Partikeln mit chemischer Ätzung, um eine glatte, ebene Oberfläche auf dem zu bearbeitenden Material zu erzeugen. Das Grundprinzip ist:

Zwischen der Poliersuspension und der Waferoberfläche findet eine chemische Reaktion statt, wodurch sich eine weiche Schicht bildet.

Durch die Reibung zwischen den Schleifpartikeln und der weichen Schicht wird das Material abgetragen.

Vorteile von CMP:

Überwindet die Nachteile rein mechanischer oder chemischer Polierverfahren,

Erreicht sowohl globale als auch lokale Planarisierung.

Erzeugt Oberflächen mit hoher Ebenheit und geringer Rauheit.

Hinterlässt keine Schäden an der Oberfläche oder im Untergrund.

Ausführlich:

Der Wafer bewegt sich unter Druck relativ zum Polierpad.

Nanometergroße Schleifmittel (z. B. SiO₂) in der Suspension wirken an der Scherung mit, schwächen die Si–C-kovalenten Bindungen und erhöhen den Materialabtrag.

Arten von CMP-Verfahren:

Freies Abrasivpolieren: Abrasivmittel (z. B. SiO₂) werden in einer Suspension suspendiert. Der Materialabtrag erfolgt durch Dreikörperabrasion (Wafer–Pad–Abrasivmittel). Korngröße (typischerweise 60–200 nm), pH-Wert und Temperatur müssen präzise gesteuert werden, um eine gleichmäßige Polierleistung zu erzielen.

Festes Schleifmittelpolieren: Schleifmittel sind im Polierpad eingebettet, um ein Verklumpen zu verhindern – ideal für die Bearbeitung mit hoher Präzision.

Reinigung nach dem Polieren:

Polierte Waffeln werden folgenden Verfahren unterzogen:

Chemische Reinigung (einschließlich der Entfernung von deionisiertem Wasser und Schlammrückständen),

Spülung mit deionisiertem Wasser und

Heiße Stickstofftrocknung

um Oberflächenverunreinigungen zu minimieren.

Oberflächenqualität und Leistung

Die Oberflächenrauheit kann auf Ra < 0,3 nm reduziert werden, wodurch die Anforderungen an die Halbleiterepitaxie erfüllt werden.

Globale Planarisierung: Die Kombination aus chemischer Erweichung und mechanischer Abtragung reduziert Kratzer und ungleichmäßige Ätzung und ist rein mechanischen oder chemischen Verfahren überlegen.

Hohe Effizienz: Geeignet für harte und spröde Werkstoffe wie SiC, mit Materialabtragsraten über 200 nm/h.

Weitere neue Poliertechniken

Neben CMP wurden alternative Methoden vorgeschlagen, darunter:

Elektrochemisches Polieren, katalysatorgestütztes Polieren oder Ätzen und

Tribochemisches Polieren.

Allerdings befinden sich diese Methoden noch im Forschungsstadium und haben sich aufgrund der anspruchsvollen Materialeigenschaften von SiC nur langsam entwickelt.

Letztendlich ist die SiC-Verarbeitung ein schrittweiser Prozess zur Reduzierung von Verformung und Rauheit, um die Oberflächenqualität zu verbessern, wobei die Kontrolle von Ebenheit und Rauheit in jeder Phase von entscheidender Bedeutung ist.

Verarbeitungstechnologie

Beim Wafer-Schleifen wird Diamantsuspension mit unterschiedlichen Partikelgrößen verwendet, um den Wafer auf die erforderliche Ebenheit und Oberflächenrauheit zu schleifen. Anschließend erfolgt das Polieren mittels mechanischer und chemisch-mechanischer Polierverfahren (CMP), um unbeschädigte, polierte Siliziumkarbid-Wafer (SiC) zu erzeugen.

Nach dem Polieren werden die SiC-Wafer einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen. Dabei kommen Instrumente wie optische Mikroskope und Röntgendiffraktometer zum Einsatz, um sicherzustellen, dass alle technischen Parameter den geforderten Standards entsprechen. Anschließend werden die polierten Wafer mit Spezialreinigern und Reinstwasser gesäubert, um Oberflächenverunreinigungen zu entfernen. Die Trocknung erfolgt mit hochreinem Stickstoffgas in Schleudertrocknern. Damit ist der Produktionsprozess abgeschlossen.

Nach jahrelangen Bemühungen wurden in China bedeutende Fortschritte bei der Verarbeitung von SiC-Einkristallen erzielt. Im Inland wurden erfolgreich 100 mm große, dotierte, halbisolierende 4H-SiC-Einkristalle entwickelt, und n-leitende 4H-SiC- und 6H-SiC-Einkristalle können nun in Serie gefertigt werden. Unternehmen wie TankeBlue und TYST haben bereits 150 mm große SiC-Einkristalle entwickelt.

Im Bereich der SiC-Wafer-Verarbeitungstechnologie haben inländische Institutionen erste Prozessbedingungen und -wege für das Schneiden, Schleifen und Polieren der Kristalle erforscht. Sie sind in der Lage, Proben herzustellen, die grundsätzlich die Anforderungen für die Bauelementefertigung erfüllen. Im Vergleich zu internationalen Standards hinkt die Oberflächenqualität der inländischen Wafer jedoch noch deutlich hinterher. Dafür gibt es mehrere Probleme:

Internationale SiC-Theorien und -Verarbeitungstechnologien sind streng geschützt und nicht leicht zugänglich.

Es mangelt an theoretischer Forschung und Unterstützung für Prozessverbesserungen und -optimierungen.

Die Kosten für den Import ausländischer Ausrüstung und Bauteile sind hoch.

Die inländische Forschung zu Gerätekonstruktion, Bearbeitungsgenauigkeit und Werkstoffen weist im Vergleich zu internationalen Standards noch immer erhebliche Lücken auf.

Derzeit werden die meisten in China verwendeten hochpräzisen Instrumente importiert. Auch die Testgeräte und -methoden bedürfen weiterer Verbesserungen.

Mit der fortschreitenden Entwicklung von Halbleitern der dritten Generation steigt der Durchmesser von SiC-Einkristallsubstraten stetig an, gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Oberflächenqualität. Die Waferbearbeitungstechnologie zählt nach dem SiC-Einkristallwachstum zu den technisch anspruchsvollsten Schritten.

Um die bestehenden Herausforderungen in der Verarbeitung zu bewältigen, ist es unerlässlich, die Mechanismen des Schneidens, Schleifens und Polierens weiter zu erforschen und geeignete Prozessmethoden und -wege für die SiC-Wafer-Herstellung zu entwickeln. Gleichzeitig ist es notwendig, von fortschrittlichen internationalen Verarbeitungstechnologien zu lernen und modernste Ultrapräzisionsbearbeitungstechniken und -anlagen einzusetzen, um hochwertige Substrate herzustellen.

Mit zunehmender Wafergröße steigt auch der Aufwand für Kristallwachstum und -verarbeitung. Gleichzeitig verbessert sich jedoch die Fertigungseffizienz der nachgelagerten Bauelemente deutlich, und die Stückkosten sinken. Derzeit bieten die weltweit führenden SiC-Wafer-Anbieter Produkte mit Durchmessern von 4 bis 6 Zoll an. Führende Unternehmen wie Cree und II-VI planen bereits die Entwicklung von Produktionslinien für 8-Zoll-SiC-Wafer.

Veröffentlichungsdatum: 23. Mai 2025