Hochreine Siliziumkarbidkeramiken (SiC) haben sich aufgrund ihrer außergewöhnlichen Wärmeleitfähigkeit, chemischen Stabilität und mechanischen Festigkeit als ideale Materialien für kritische Komponenten in der Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt- sowie Chemieindustrie erwiesen. Mit der steigenden Nachfrage nach leistungsstarken, schadstoffarmen Keramikbauteilen ist die Entwicklung effizienter und skalierbarer Herstellungstechnologien für hochreine SiC-Keramik zu einem globalen Forschungsschwerpunkt geworden. Dieser Artikel untersucht systematisch die wichtigsten aktuellen Herstellungsverfahren für hochreine SiC-Keramik, darunter Rekristallisationssintern, druckloses Sintern (PS), Heißpressen (HP), Funkenplasmasintern (SPS) und additive Fertigung (AM). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erörterung der Sintermechanismen, der wichtigsten Parameter, der Materialeigenschaften und der bestehenden Herausforderungen der einzelnen Verfahren.

Die Anwendung von SiC-Keramik im Militär- und Ingenieurbereich

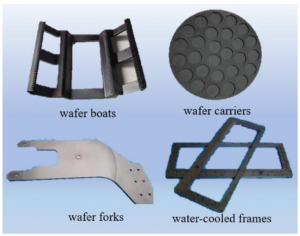

Hochreine SiC-Keramikkomponenten werden derzeit häufig in Anlagen zur Herstellung von Siliziumwafern verwendet und sind an zentralen Prozessen wie Oxidation, Lithografie, Ätzen und Ionenimplantation beteiligt. Mit der Weiterentwicklung der Wafertechnologie sind immer größere Wafer zu einem wichtigen Trend geworden. Die derzeit gängige Wafergröße beträgt 300 mm und bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Kosten und Produktionskapazität. Aufgrund des Mooreschen Gesetzes steht jedoch bereits die Massenproduktion von 450-mm-Wafern auf der Agenda. Größere Wafer erfordern in der Regel eine höhere strukturelle Festigkeit, um Verzug und Verformung zu widerstehen, was die steigende Nachfrage nach großen, hochfesten und hochreinen SiC-Keramikkomponenten weiter antreibt. In den letzten Jahren hat die additive Fertigung (3D-Druck) als Rapid-Prototyping-Technologie, die keine Formen erfordert, aufgrund ihres schichtweisen Aufbaus und der flexiblen Designmöglichkeiten ein enormes Potenzial bei der Herstellung komplex strukturierter SiC-Keramikteile bewiesen und breite Aufmerksamkeit erregt.

In diesem Artikel werden fünf repräsentative Herstellungsverfahren für hochreine SiC-Keramiken – Rekristallisationssintern, druckloses Sintern, Heißpressen, Spark-Plasma-Sintern und additive Fertigung – systematisch analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Sintermechanismen, Prozessoptimierungsstrategien, Materialleistungsmerkmalen und industriellen Anwendungsaussichten.

Anforderungen an hochreines Siliziumkarbid als Rohstoff

I. Rekristallisationssintern

Rekristallisiertes Siliziumkarbid (RSiC) ist ein hochreiner SiC-Werkstoff, der ohne Sinterhilfsmittel bei hohen Temperaturen von 2100–2500 °C hergestellt wird. Seit Fredriksson das Rekristallisationsphänomen im späten 19. Jahrhundert entdeckte, hat RSiC aufgrund seiner sauberen Korngrenzen und des Fehlens von Glasphasen und Verunreinigungen große Aufmerksamkeit erregt. Bei hohen Temperaturen weist SiC einen relativ hohen Dampfdruck auf, und sein Sintermechanismus beinhaltet hauptsächlich einen Verdampfungs-Kondensations-Prozess: Feine Körner verdampfen und lagern sich wieder auf der Oberfläche größerer Körner ab, was das Halswachstum und die direkte Bindung zwischen den Körnern fördert und so die Materialfestigkeit erhöht.

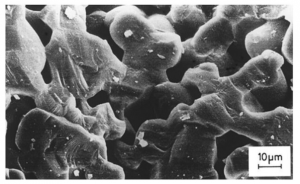

1990 stellte Kriegesmann RSiC mit einer relativen Dichte von 79,1 % mittels Schlickerguss bei 2200 °C her. Der Querschnitt zeigte eine Mikrostruktur aus groben Körnern und Poren. Anschließend stellten Yi et al. mittels Gelguss Grünkörper her und sinterten diese bei 2450 °C. Dadurch erhielten sie RSiC-Keramiken mit einer Rohdichte von 2,53 g/cm³ und einer Biegefestigkeit von 55,4 MPa.

Die SEM-Bruchfläche von RSiC

Im Vergleich zu dichtem SiC hat RSiC eine geringere Dichte (ca. 2,5 g/cm³) und eine offene Porosität von etwa 20 %, was seine Leistung bei hochfesten Anwendungen einschränkt. Daher ist die Verbesserung der Dichte und der mechanischen Eigenschaften von RSiC zu einem zentralen Forschungsschwerpunkt geworden. Sung et al. schlugen vor, geschmolzenes Silizium in Kohlenstoff/β-SiC-Mischkörper zu infiltrieren und bei 2200 °C zu rekristallisieren, wodurch erfolgreich eine Netzwerkstruktur aus groben α-SiC-Körnern aufgebaut wurde. Das resultierende RSiC erreichte eine Dichte von 2,7 g/cm³ und eine Biegefestigkeit von 134 MPa und behielt auch bei hohen Temperaturen eine ausgezeichnete mechanische Stabilität.

Um die Dichte weiter zu erhöhen, setzten Guo et al. die Polymerinfiltrations- und Pyrolysetechnologie (PIP) für mehrere Behandlungen von RSiC ein. Durch die Verwendung von PCS/Xylol-Lösungen und SiC/PCS/Xylol-Aufschlämmungen als Infiltranten wurde die Dichte von RSiC nach 3–6 PIP-Zyklen deutlich verbessert (bis zu 2,90 g/cm³), ebenso wie seine Biegefestigkeit. Zusätzlich schlugen sie eine zyklische Strategie vor, die PIP und Rekristallisation kombiniert: Pyrolyse bei 1400 °C, gefolgt von Rekristallisation bei 2400 °C, wodurch Partikelblockaden effektiv beseitigt und die Porosität reduziert wurden. Das fertige RSiC-Material erreichte eine Dichte von 2,99 g/cm³ und eine Biegefestigkeit von 162,3 MPa und demonstrierte damit eine herausragende Gesamtleistung.

SEM-Bilder der Mikrostrukturentwicklung von poliertem RSiC nach Polymerimprägnierung und Pyrolyse (PIP)-Rekristallisationszyklen: Ursprüngliches RSiC (A), nach dem ersten PIP-Rekristallisationszyklus (B) und nach dem dritten Zyklus (C)

II. Druckloses Sintern

Drucklos gesinterte Siliziumkarbidkeramiken (SiC) werden typischerweise aus hochreinem, ultrafeinem SiC-Pulver als Rohmaterial hergestellt, dem geringe Mengen Sinterhilfsmittel zugesetzt werden. Das Sinterverfahren wird in einer Schutzgasatmosphäre oder im Vakuum bei 1800–2150 °C durchgeführt. Dieses Verfahren eignet sich zur Herstellung großer und komplex strukturierter Keramikkomponenten. Da SiC jedoch hauptsächlich kovalent gebunden ist, ist sein Selbstdiffusionskoeffizient extrem niedrig, was eine Verdichtung ohne Sinterhilfsmittel erschwert.

Basierend auf dem Sintermechanismus kann das drucklose Sintern in zwei Kategorien unterteilt werden: druckloses Flüssigphasensintern (PLS-SiC) und druckloses Festkörpersintern (PSS-SiC).

1.1 PLS-SiC (Flüssigphasensintern)

PLS-SiC wird typischerweise unter 2000 °C gesintert, indem etwa 10 Gew.-% eutektische Sinterhilfsmittel (wie Al₂O₃, CaO, MgO, TiO₂ und Seltenerdoxide RE₂O₃) hinzugefügt werden, um eine flüssige Phase zu bilden, die die Partikelumlagerung und den Massentransfer fördert und so eine Verdichtung erreicht. Dieses Verfahren eignet sich für SiC-Keramik in Industriequalität, es gibt jedoch keine Berichte über hochreines SiC, das durch Flüssigphasensintern erreicht wurde.

1.2 PSS-SiC (Festkörpersintern)

PSS-SiC wird bei Temperaturen über 2000 °C mit ca. 1 Gew.-% Additiven im Festkörper verdichtet. Dieser Prozess basiert hauptsächlich auf atomarer Diffusion und Kornumlagerung durch hohe Temperaturen, um die Oberflächenenergie zu reduzieren und eine Verdichtung zu erreichen. Das BC-System (Bor-Kohlenstoff) ist eine gängige Additivkombination, die die Korngrenzenenergie senken und SiO₂ von der SiC-Oberfläche entfernen kann. Herkömmliche BC-Additive führen jedoch häufig zu Restverunreinigungen, die die SiC-Reinheit verringern.

Durch Steuerung des Additivgehalts (B 0,4 Gew.-%, C 1,8 Gew.-%) und Sintern bei 2150 °C für 0,5 Stunden wurden hochreine SiC-Keramiken mit einer Reinheit von 99,6 Gew.-% und einer relativen Dichte von 98,4 % erhalten. Die Mikrostruktur zeigte säulenförmige Körner (einige über 450 µm lang), mit kleinen Poren an den Korngrenzen und Graphitpartikeln im Inneren der Körner. Die Keramiken wiesen eine Biegefestigkeit von 443 ± 27 MPa, einen Elastizitätsmodul von 420 ± 1 GPa und einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von 3,84 × 10⁻⁶ K⁻¹ im Bereich von Raumtemperatur bis 600 °C auf und demonstrierten damit eine hervorragende Gesamtleistung.

Mikrostruktur von PSS-SiC: (A) SEM-Bild nach Polieren und NaOH-Ätzen; (BD) BSD-Bilder nach Polieren und Ätzen

III. Heißpresssintern

Heißpressen (HP)-Sintern ist ein Verdichtungsverfahren, bei dem Pulvermaterialien unter Hochtemperatur- und Hochdruckbedingungen gleichzeitig Hitze und uniaxialem Druck ausgesetzt werden. Hoher Druck hemmt die Porenbildung deutlich und begrenzt das Kornwachstum, während hohe Temperaturen die Kornverschmelzung und die Bildung dichter Strukturen fördern und so letztendlich hochdichte, hochreine SiC-Keramik erzeugen. Aufgrund der gerichteten Presswirkung neigt dieser Prozess dazu, Kornanisotropie zu induzieren, was die mechanischen Eigenschaften und die Verschleißfestigkeit beeinträchtigt.

Reine SiC-Keramiken lassen sich ohne Zusatzstoffe nur schwer verdichten und erfordern ein Sintern bei ultrahohem Druck. Nadeau et al. stellten erfolgreich vollständig dichtes SiC ohne Zusatzstoffe bei 2500 °C und 5000 MPa her; Sun et al. erhielten β-SiC-Vollmaterialien mit einer Vickers-Härte von bis zu 41,5 GPa bei 25 GPa und 1400 °C. Bei einem Druck von 4 GPa wurden SiC-Keramiken mit relativen Dichten von ca. 98 % und 99 %, einer Härte von 35 GPa und einem Elastizitätsmodul von 450 GPa bei 1500 °C bzw. 1900 °C hergestellt. Das Sintern von mikrometergroßem SiC-Pulver bei 5 GPa und 1500 °C ergab Keramiken mit einer Härte von 31,3 GPa und einer relativen Dichte von 98,4 %.

Obwohl diese Ergebnisse zeigen, dass mit ultrahohem Druck eine Verdichtung ohne Zusatzstoffe erreicht werden kann, schränken die Komplexität und die hohen Kosten der erforderlichen Ausrüstung die industrielle Anwendung ein. Daher werden in der praktischen Herstellung häufig Spuren von Zusatzstoffen oder Pulvergranulat verwendet, um die Sinterkraft zu erhöhen.

Durch Zugabe von 4 Gew.-% Phenolharz als Additiv und Sintern bei 2350 °C und 50 MPa wurden SiC-Keramiken mit einer Verdichtungsrate von 92 % und einer Reinheit von 99,998 % erhalten. Unter Verwendung geringer Additivmengen (Borsäure und D-Fructose) und Sintern bei 2050 °C und 40 MPa wurde hochreines SiC mit einer relativen Dichte von >99,5 % und einem Rest-B-Gehalt von nur 556 ppm hergestellt. SEM-Bilder zeigten, dass heißgepresste Proben im Vergleich zu drucklos gesinterten Proben kleinere Körner, weniger Poren und eine höhere Dichte aufwiesen. Die Biegefestigkeit betrug 453,7 ± 44,9 MPa und der Elastizitätsmodul erreichte 444,3 ± 1,1 GPa.

Durch die Verlängerung der Haltezeit bei 1900 °C erhöhte sich die Korngröße von 1,5 μm auf 1,8 μm und die Wärmeleitfähigkeit verbesserte sich von 155 auf 167 W·m⁻¹·K⁻¹, während gleichzeitig die Plasmakorrosionsbeständigkeit verbessert wurde.

Bei 1850 °C und 30 MPa ergaben Heißpressen und Schnellheißpressen von granuliertem und geglühtem SiC-Pulver vollständig dichte β-SiC-Keramiken ohne Zusatzstoffe mit einer Dichte von 3,2 g/cm³ und einer um 150–200 °C niedrigeren Sintertemperatur als bei herkömmlichen Verfahren. Die Keramiken wiesen eine Härte von 2729 GPa, eine Bruchzähigkeit von 5,25–5,30 MPa·m^1/2 und eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit auf (Kriechgeschwindigkeiten von 9,9 × 10⁻¹⁰ s⁻¹ und 3,8 × 10⁻⁹ s⁻¹ bei 1400 °C/1450 °C und 100 MPa).

(A) SEM-Bild der polierten Oberfläche; (B) SEM-Bild der Bruchfläche; (C, D) BSD-Bild der polierten Oberfläche

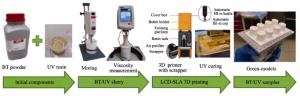

In der 3D-Druckforschung für piezoelektrische Keramiken ist der Keramikschlicker als zentraler Faktor für Formgebung und Leistung national und international in den Fokus gerückt. Aktuelle Studien zeigen allgemein, dass Parameter wie Pulverpartikelgröße, Schlickerviskosität und Feststoffgehalt die Formgebungsqualität und die piezoelektrischen Eigenschaften des Endprodukts maßgeblich beeinflussen.

Untersuchungen haben ergeben, dass Keramikschlicker, die aus Bariumtitanatpulvern in Mikron-, Submikron- und Nanogröße hergestellt werden, bei Stereolithographie-Prozessen (z. B. LCD-SLA) erhebliche Unterschiede aufweisen. Mit abnehmender Partikelgröße steigt die Viskosität des Schlickers deutlich an, wobei nanogroße Pulver Schlicker mit Viskositäten von Milliarden von mPa·s ergeben. Schlicker mit mikrometergroßen Pulvern neigen beim Drucken zur Delaminierung und zum Ablösen, während submikron- und nanogroße Pulver ein stabileres Formverhalten zeigen. Nach dem Sintern bei hohen Temperaturen erreichten die resultierenden Keramikproben eine Dichte von 5,44 g/cm³, einen piezoelektrischen Koeffizienten (d₃₃) von etwa 200 pC/N und niedrige Verlustfaktoren und wiesen hervorragende elektromechanische Reaktionseigenschaften auf.

Darüber hinaus führte die Anpassung des Feststoffgehalts von PZT-Schlämmen (z. B. 75 Gew.-%) in Mikrostereolithographie-Prozessen zu Sinterkörpern mit einer Dichte von 7,35 g/cm³ und einer piezoelektrischen Konstante von bis zu 600 pC/N unter polarisierenden elektrischen Feldern. Forschungen zur mikroskaligen Deformationskompensation verbesserten die Formgenauigkeit deutlich und steigerten die geometrische Präzision um bis zu 80 %.

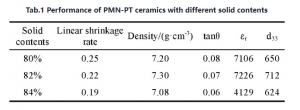

Eine weitere Studie zu piezoelektrischen PMN-PT-Keramiken ergab, dass der Feststoffgehalt die Keramikstruktur und die elektrischen Eigenschaften entscheidend beeinflusst. Bei einem Feststoffgehalt von 80 Gew.-% traten in der Keramik leicht Nebenprodukte auf; ab einem Feststoffgehalt von 82 Gew.-% verschwanden die Nebenprodukte allmählich, und die Keramikstruktur wurde reiner, was zu einer deutlich verbesserten Leistung führte. Bei 82 Gew.-% wies die Keramik optimale elektrische Eigenschaften auf: eine piezoelektrische Konstante von 730 pC/N, eine relative Permittivität von 7226 und einen dielektrischen Verlust von nur 0,07.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Partikelgröße, Feststoffgehalt und rheologische Eigenschaften von Keramikschlämmen nicht nur die Stabilität und Genauigkeit des Druckprozesses beeinflussen, sondern auch direkt die Dichte und piezoelektrische Reaktion gesinterter Körper bestimmen und somit Schlüsselparameter für die Herstellung leistungsstarker 3D-gedruckter piezoelektrischer Keramiken sind.

Der Hauptprozess des LCD-SLA-3D-Drucks von BT/UV-Proben

Die Eigenschaften von PMN-PT-Keramiken mit unterschiedlichen Feststoffgehalten

IV. Funkenplasmasintern

Das Spark-Plasma-Sintern (SPS) ist eine fortschrittliche Sintertechnologie, die gepulsten Strom und mechanischen Druck gleichzeitig auf Pulver einwirkt, um eine schnelle Verdichtung zu erreichen. Bei diesem Verfahren erhitzt Strom Form und Pulver direkt und erzeugt Joule-Wärme und Plasma. Dies ermöglicht effizientes Sintern in kurzer Zeit (typischerweise innerhalb von 10 Minuten). Die schnelle Erwärmung fördert die Oberflächendiffusion, während Funkenentladungen adsorbierte Gase und Oxidschichten von Pulveroberflächen entfernen und so die Sinterleistung verbessern. Der durch elektromagnetische Felder induzierte Elektromigrationseffekt fördert zudem die atomare Diffusion.

Im Vergleich zum herkömmlichen Heißpressen wird beim SPS eine direktere Erwärmung eingesetzt, wodurch eine Verdichtung bei niedrigeren Temperaturen möglich ist und gleichzeitig das Kornwachstum effektiv gehemmt wird, um feine und gleichmäßige Mikrostrukturen zu erzielen. Zum Beispiel:

- Ohne Zusatzstoffe und unter Verwendung von gemahlenem SiC-Pulver als Rohmaterial ergab das Sintern bei 2100 °C und 70 MPa für 30 Minuten Proben mit einer relativen Dichte von 98 %.

- Durch Sintern bei 1700 °C und 40 MPa für 10 Minuten entstand kubisches SiC mit 98 % Dichte und Korngrößen von nur 30–50 nm.

- Durch die Verwendung von 80 µm körnigem SiC-Pulver und das Sintern bei 1860 °C und 50 MPa für 5 Minuten entstand eine Hochleistungs-SiC-Keramik mit einer relativen Dichte von 98,5 %, einer Vickers-Mikrohärte von 28,5 GPa, einer Biegefestigkeit von 395 MPa und einer Bruchzähigkeit von 4,5 MPa·m^1/2.

Eine mikrostrukturelle Analyse zeigte, dass mit steigender Sintertemperatur von 1600 °C auf 1860 °C die Porosität des Materials deutlich abnahm und sich bei hohen Temperaturen der vollen Dichte näherte.

Die Mikrostruktur von SiC-Keramiken, die bei verschiedenen Temperaturen gesintert wurden: (A) 1600°C, (B) 1700°C, (C) 1790°C und (D) 1860°C

V. Additive Fertigung

Die additive Fertigung (AM) hat aufgrund ihres schichtweisen Aufbauprozesses in jüngster Zeit ein enormes Potenzial bei der Herstellung komplexer Keramikkomponenten bewiesen. Für SiC-Keramik wurden mehrere AM-Technologien entwickelt, darunter Binder Jetting (BJ), 3DP, selektives Lasersintern (SLS), Direct Ink Writing (DIW) und Stereolithografie (SL, DLP). 3DP und DIW weisen jedoch eine geringere Präzision auf, während SLS zu thermischen Spannungen und Rissen neigt. Im Gegensatz dazu bieten BJ und SL größere Vorteile bei der Herstellung hochreiner, hochpräziser komplexer Keramik.

- Binder Jetting (BJ)

Bei der BJ-Technologie wird Bindemittel schichtweise auf Bindepulver gesprüht, anschließend entbindert und gesintert, um das fertige Keramikprodukt zu erhalten. Durch die Kombination von BJ und chemischer Gasphaseninfiltration (CVI) konnten hochreine, vollkristalline SiC-Keramiken erfolgreich hergestellt werden. Der Prozess umfasst:

① Bilden von SiC-Keramikgrünkörpern mit BJ.

② Verdichten mittels CVI bei 1000 °C und 200 Torr.

③ Die endgültige SiC-Keramik hatte eine Dichte von 2,95 g/cm³, eine Wärmeleitfähigkeit von 37 W/m·K und eine Biegefestigkeit von 297 MPa.

Schematische Darstellung des Klebstoffstrahldrucks (BJ). (A) CAD-Modell (Computer-Aided Design), (B) Schematische Darstellung des BJ-Prinzips, (C) Drucken von SiC mittels BJ, (D) Verdichtung von SiC durch chemische Gasphaseninfiltration (CVI)

- Stereolithographie (SL)

SL ist eine auf UV-Härtung basierende Keramikformungstechnologie mit extrem hoher Präzision und der Möglichkeit zur Herstellung komplexer Strukturen. Bei diesem Verfahren werden lichtempfindliche Keramikschlämme mit hohem Feststoffgehalt und niedriger Viskosität verwendet, um durch Photopolymerisation dreidimensionale Keramikgrünkörper zu formen. Anschließend werden sie entbindert und bei hohen Temperaturen gesintert, um das Endprodukt zu erhalten.

Mit einem 35 Vol.-% SiC-Schlamm wurden hochwertige 3D-Grünkörper unter 405 nm UV-Bestrahlung hergestellt und durch Polymerausbrennen bei 800 °C und PIP-Behandlung weiter verdichtet. Die Ergebnisse zeigten, dass Proben mit 35 Vol.-% Schlicker eine relative Dichte von 84,8 % erreichten und damit die Kontrollgruppen mit 30 % und 40 % übertrafen.

Durch die Zugabe von lipophilem SiO₂ und Phenol-Epoxidharz (PEA) zur Modifizierung der Aufschlämmung konnte die Photopolymerisationsleistung deutlich verbessert werden. Nach dem Sintern bei 1600 °C für 4 Stunden wurde eine nahezu vollständige Umwandlung in SiC mit einem endgültigen Sauerstoffgehalt von nur 0,12 % erreicht. Dies ermöglicht die einstufige Herstellung hochreiner, komplex strukturierter SiC-Keramiken ohne Voroxidation oder Vorinfiltration.

Darstellung der Druckstruktur und ihres Sinterprozesses. Das Aussehen der Probe nach dem Trocknen bei (A) 25 °C, der Pyrolyse bei (B) 1000 °C und dem Sintern bei (C) 1600 °C.

Durch die Entwicklung lichtempfindlicher Si₃N₄-Keramikschlicker für den Stereolithografie-3D-Druck und den Einsatz von Entbinderungs-, Vorsinter- und Hochtemperatur-Alterungsprozessen wurden Si₃N₄-Keramiken mit 93,3 % theoretischer Dichte, einer Zugfestigkeit von 279,8 MPa und einer Biegefestigkeit von 308,5–333,2 MPa hergestellt. Studien ergaben, dass unter Bedingungen eines Feststoffgehalts von 45 Vol.-% und einer Belichtungszeit von 10 s einschichtige Grünkörper mit einer Aushärtungspräzision auf IT77-Niveau erhalten werden konnten. Ein Niedertemperatur-Entbinderungsprozess mit einer Heizrate von 0,1 °C/min trug zur Herstellung rissfreier Grünkörper bei.

Das Sintern ist ein entscheidender Schritt für die endgültige Leistung in der Stereolithografie. Untersuchungen zeigen, dass die Zugabe von Sinterhilfsmitteln die Dichte und die mechanischen Eigenschaften von Keramiken wirksam verbessern kann. Bei Verwendung von CeO₂ als Sinterhilfsmittel und einer Sintertechnologie mit elektrischer Feldunterstützung zur Herstellung hochdichter Si₃N₄-Keramiken zeigte sich, dass sich CeO₂ an den Korngrenzen abscheidet und so das Gleiten und die Verdichtung der Korngrenzen fördert. Die resultierenden Keramiken wiesen eine Vickershärte von HV10/10 (1347,9 ± 2,4) und eine Bruchzähigkeit von (6,57 ± 0,07) MPa·m¹/² auf. Mit MgO–Y₂O₃ als Additiven wurde die Homogenität der Keramikmikrostruktur verbessert, was die Leistung deutlich steigerte. Bei einem Gesamtdotierungsgrad von 8 Gew.-% erreichten die Biegefestigkeit 915,54 MPa und die Wärmeleitfähigkeit 59,58 W·m⁻¹·K⁻¹.

VI. Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hochreine Siliziumkarbidkeramik (SiC) als herausragendes technisches Keramikmaterial breite Anwendungsaussichten in der Halbleiterindustrie, der Luft- und Raumfahrt und in Geräten für extreme Bedingungen bietet. In diesem Artikel werden fünf typische Herstellungsverfahren für hochreine SiC-Keramik – Rekristallisationssintern, druckloses Sintern, Heißpressen, Spark-Plasma-Sintern und additive Fertigung – systematisch analysiert und ihre Verdichtungsmechanismen, die Optimierung wichtiger Parameter, die Materialleistung sowie die jeweiligen Vorteile und Einschränkungen ausführlich erörtert.

Es ist offensichtlich, dass verschiedene Verfahren jeweils einzigartige Eigenschaften hinsichtlich der Erzielung hoher Reinheit, hoher Dichte, komplexer Strukturen und industrieller Machbarkeit aufweisen. Insbesondere die additive Fertigungstechnologie hat großes Potenzial für die Herstellung komplex geformter und kundenspezifischer Komponenten gezeigt, mit Durchbrüchen in Teilbereichen wie Stereolithografie und Binder Jetting, was sie zu einer wichtigen Entwicklungsrichtung für die Herstellung hochreiner SiC-Keramik macht.

Zukünftige Forschungen zur Herstellung hochreiner SiC-Keramik müssen tiefer gehen und den Übergang vom Labormaßstab zu groß angelegten, hochzuverlässigen technischen Anwendungen fördern, um so eine entscheidende Materialunterstützung für die Herstellung von High-End-Geräten und Informationstechnologien der nächsten Generation bereitzustellen.

XKH ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Produktion von Hochleistungskeramiken spezialisiert hat. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in Form von hochreiner Siliziumkarbidkeramik (SiC). Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Technologien zur Materialaufbereitung und präzise Verarbeitung. Unser Geschäftsfeld umfasst die Forschung, Produktion, präzise Verarbeitung und Oberflächenbehandlung von hochreiner SiC-Keramik und erfüllt die strengen Anforderungen der Halbleiterindustrie, der erneuerbaren Energien, der Luft- und Raumfahrt und anderer Branchen an Hochleistungskeramikkomponenten. Durch den Einsatz ausgereifter Sinterverfahren und additiver Fertigungstechnologien können wir unseren Kunden einen One-Stop-Service bieten – von der Optimierung der Materialformel über die Bildung komplexer Strukturen bis hin zur präzisen Verarbeitung. So stellen wir sicher, dass die Produkte über hervorragende mechanische Eigenschaften, thermische Stabilität und Korrosionsbeständigkeit verfügen.

Veröffentlichungszeit: 30. Juli 2025

-300x228.png)

1600°C、(B)1700°C、(C)1790°C-和(D)1860°C-300x223.png)

25°C-下干燥、(B)1000°C-下热解和(C)1600°C-下烧结后的外观-300x225.png)